これまで日本国内でDALI電源を製造・販売しているのは村田製作所だけでしたが、実はもう1社すでに製造・販売している会社がありました。

それが、シャープ新潟電子工業株式会社です。

今回、シャープ新潟電子工業さんからDALI電源の紹介と調色タイプのベースライトをお借りしましたのでご紹介いたします。

シャープ新潟電子工業株式会社とは

シャープ新潟電子工業株式会社は1970年4月にシャープ株式会社の電卓の生産工場として設立され、自社品の電源ユニットやワープロ用インバータ、バックライト、液晶テレビの電源などを生産し、2012年の直管LEDランプをきっかけにLED照明器具や電源などの開発・製造がはじまりました。

そして、2016年4月1日にシャープ株式会社からMBO(マネージメントバイアウト)を行い独自会社としてスタート。

シャープ新潟は45年以上の製造・開発の歴史と開発から生産まで自社で一元管理を行ってきた為、短期開発、短納期、高品質で顧客が求める商品を提供できることが会社の強みです。

DALI電源ラインナップ

| 出力電力(W) | 出力電圧(V) | 出力電流(A) | |

|---|---|---|---|

| 低Wタイプ | 34 | 25-45 | 0.35-0.75 |

| 高Wタイプ | 91 | 25-65 | 0.9-1.4 |

一般的なLED用の電源以外に、PSEを取得したDALI電源があります。

低ワッテージ(34W)と高ワッテージ(91W)の定電流タイプが2種類。DALI1(TYPE6)は現在量産中、調色できるDALI2(TYPE8)は開発中。(2017年10月)

また、自社で定電圧タイプの電源も開発・製造しているのでサンプル製造は可能とのことです。

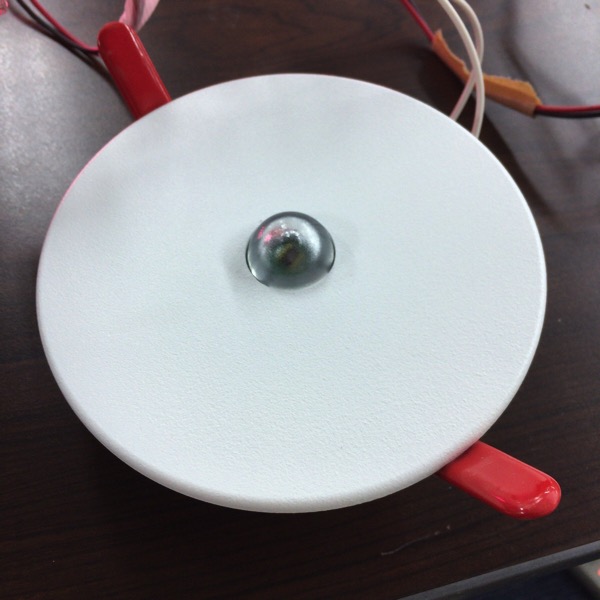

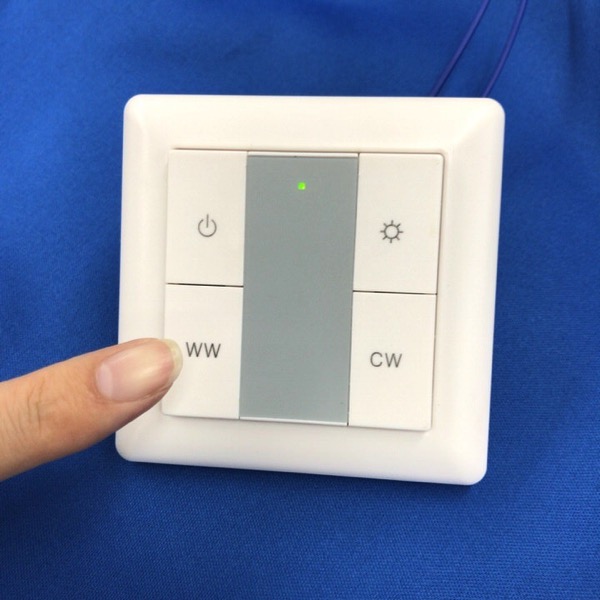

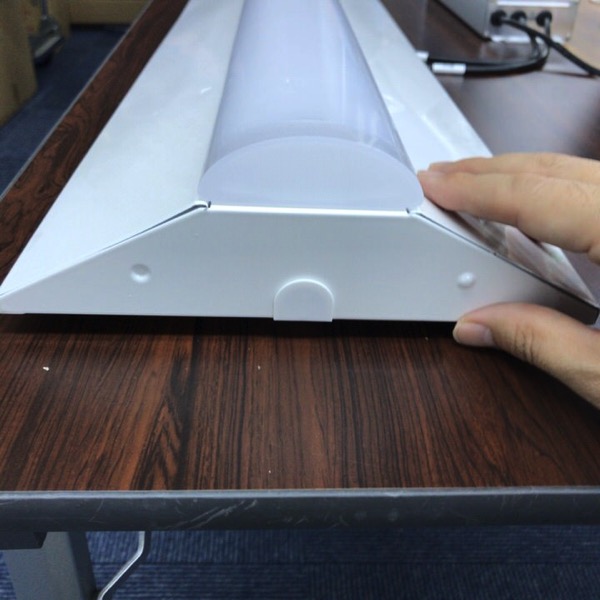

DALI調色タイプ ベースライト

こちらが調色タイプのベースライトです。2700Kと6500KのLED基盤と2chのDALI電源が組み込まれており、各色の出力割合を変えることで色温度をコントロールすることができます。

器具光束は約4500lmですが、電源側でコントロールされており、2700Kと6500Kの両方を100%点灯しても9000lmになるわけでなく、各色の調光比率によって合計の出力がコントロールされるようになっています。

器具横幅は23cm 高さ8cmで一般的によくオフィスなどで利用されているLEDベースライトと同じ見た目です。

今後オフィスなどでサーカディアン調光が求められるとDALIで調色できるベースライトの需要は増えていくでしょう。

現在はDALI1(TYPE6)なので器具1台で2つのアドレスが必要ですが、DALI2(TYPE8)は開発中で近い将来1アドレスで調色できる器具もリリースされます。

MasterConfigratorでシャープ新潟の調色ベースライトをチェックしてみた

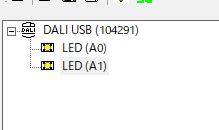

まずはDALI接続してアドレス設定をおこないます。

2700Kと6500Kの2つのアドレスが設定されました。

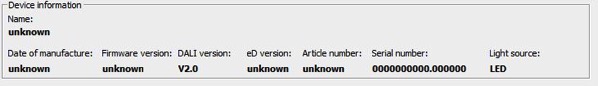

DeviceInformationにはこんな表示。こちらはTridonic社のフォーマットなので、あまり気にする必要はありません。

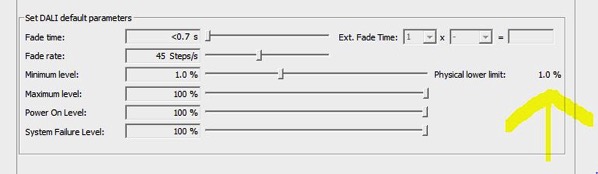

DALI調光電源で気を付けたいのがこちらの「Physical lower limit」の数字。電源本体が最低どこまで調光できるかの性能を表します。シャープ新潟さんの電源はこちらの値が1.0%なので1.0%の明るさまで暗くできるということです。

調色シーンの設定

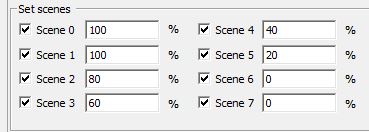

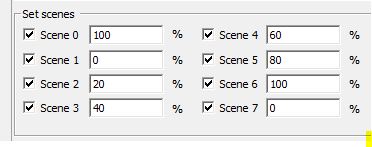

6500Kと2700Kのそれぞれにシーン0からシーン7までを設定しました。

6500Kのシーン設定はこちら。

2700Kのシーン設定はこちら。

表にするとこのようになります。

| 6500K | 2700K | |

|---|---|---|

| シーン0 | 100% | 100% |

| シーン1 | 100% | 0% |

| シーン2 | 80% | 20% |

| シーン3 | 60% | 40% |

| シーン4 | 40% | 60% |

| シーン5 | 20% | 80% |

| シーン6 | 0% | 100% |

| シーン7 | 0% | 0% |

本当は6500Kと2700Kの割合によって対応する色温度があるのですが、そのデータが無いので今回はそれぞれの割合でシーンを作りました。

それぞれのシーンを呼び出して調色する様子がこちらです。

調色性能としては問題ありません。

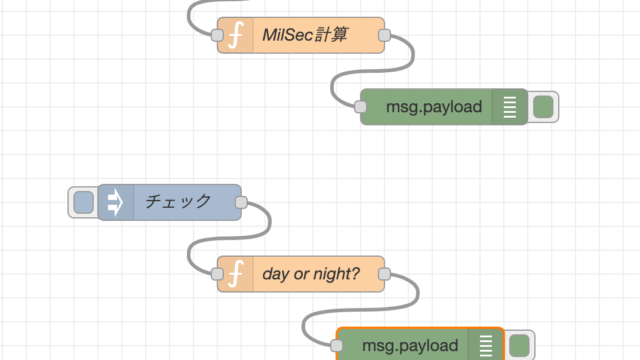

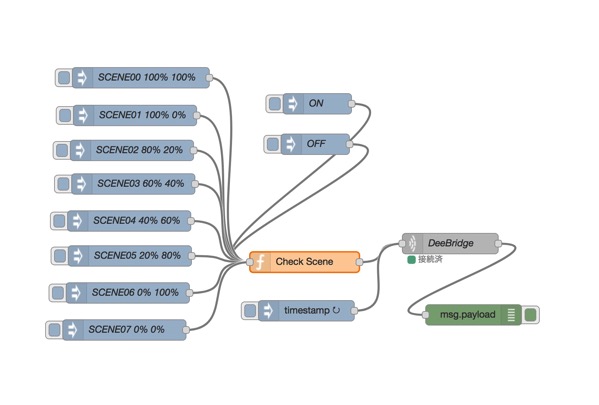

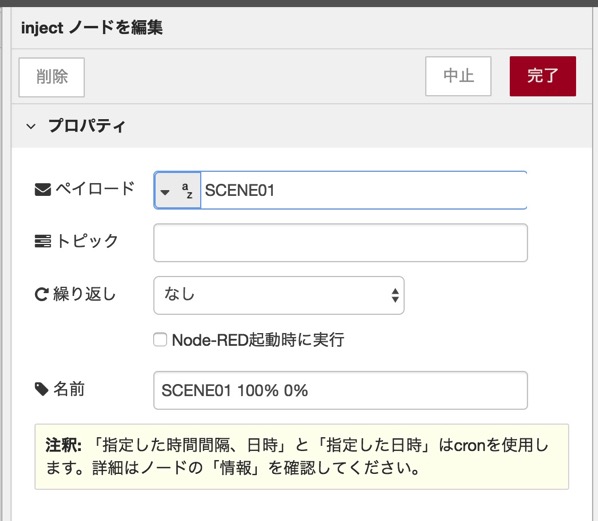

Node-REDで調色するシーンを呼び出すフローを書いてみた

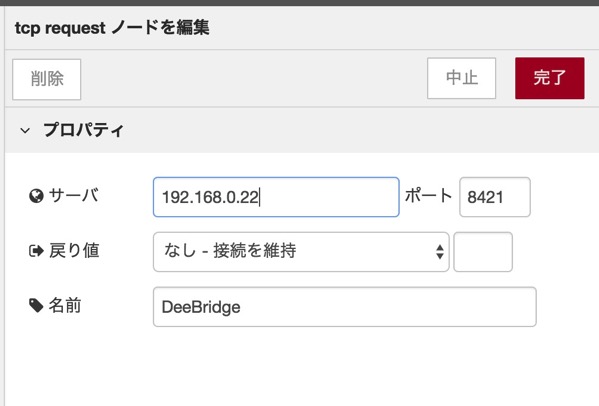

こちら、Node-REDというツールを使って調色するシーンを呼び出すフローを書いてみました。

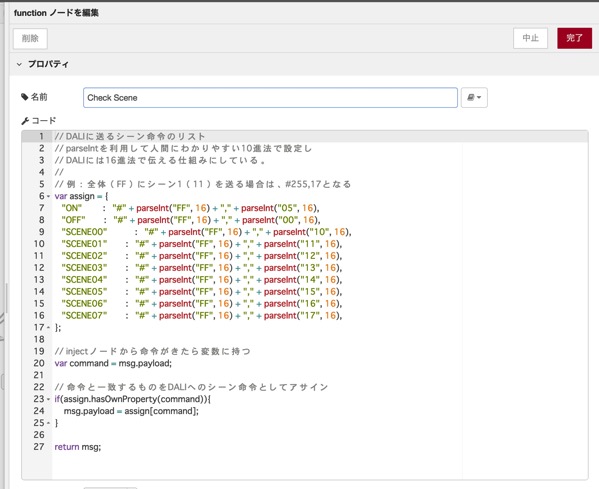

Injectノードからは、”SCENE01″や”SCENE02″などのシーン名を文字列として次のFunctionノードに送ります。

Functionノードにて、その文字列(シーン名)に対応したDALIコマンドに変換します。

DALIコマンドは、DALIのAPIを叩くゲートウェイに文字列として送られます。

このように、ソフトウェアから調色を行うといったこともNode-REDを使うことでとても簡単にできるます。

こちらについては、動画もつくりましたのでご覧ください。

まとめ

以上、シャープ新潟電子工業株式会社のDALI制御調色タイプのベースライトをテストしてみました。

現在、各照明メーカーのカタログを見ると調色タイプの器具が独自の制御方式で掲載されています。

照明だけの制御で考えるとメーカー独自方式のシステムの方が使いやすいのは間違いありませんが、今後は人感センサーや照度センサーだけでなく、IoTと言われるようにありとあらゆるものから情報が送られ、照明の制御はOn/Offからもっと複雑なものになっていきます。

なので、照明メーカーだけで数多くのIoT機器からの情報を受け、照明の制御システムを構築するのにはあきらかに限界があります。むしろ、制御システムの構築に長けた存在にデータの受信と条件判断するロジックは任せ、照明設備としては外部から制御されやすい機器を提供しOutputとしての照明に特化することが求められるのではないかと思っています。